A arte sempre foi essencial, quando não a própria essência. “Meu nome é Arte, mas pode me chamar de Deus”.

Um pouco de Deus vai bem entre sair para caçar a carne dos inocentes e pagar o Iptu para os canalhas. Os caras fortões com dentes extremamente cariados e dreads untados com óleo de foca pintavam as paredes das cavernas do Paleolítico Inferior, caçavam as pinturas na escassa memória, pescavam os sonhos àquela altura inéditos, e executavam uma percussão com clavas nas pedras lascadas dessa pré-história tão vívida. Talvez não dessem nome para o que faziam. Não importa, a alma não tem nome. Entregavam-se ao ato. A luz das estrelas iluminava o ato criativo e o inspirava. Um ato instintivo de se representar. Para se reconhecer, para ser.

Em alguns momentos da história, como nos dias atuais, é ainda mais essencial. Quando o mundo exterior se afasta do universo interior, mais necessária é. Quando perdemos as nossas referências – contaminadas nas telas de smartphones que nos deixam mais burros e novelas que imaginam por nós, – , quando nosso eco de dentro dilui e as forças exteriores e remotas parecem ser tudo que existe, aí, quando o bicho de dentes-de-sabre espiritual pega mesmo, dela mais necessitamos. Torna-se mais pertinente. Conclusiva até. Questão de sobrevivência psíquica, não subserviência sem vida.

Hoje o mundo diz: “A”, e o espírito invisível, sem brigar, sussurra: “Não, não é nada disso. É B”. São apenas sentimentos reais vestidos com palavras vagabundas, mas bonitas. Até os pés. A arte conecta os pontos que a insanidade inconsciente separou, estilhaçou. Os fragmentos voam e refletem pedaços de nariz, pedaços de coração, pedaços de tempo, pedaços de céu, pedaços de onda, pedaços de realidade, pedaços de felicidade, pedaços de nada. Pedaços. A inteireza foi para o brejo das vacas pintadas e bisões de ombros baixo, e para a casa da D. Cacilda, a Louca. Para uma sombra tão sutil quando grandiosa. De aparência tão poderosa na sua forma quanto fraca na sua excrescência.

A necessidade de se organizar para manter a ordem dentro de uma população cada vez maior degenerou em controle excessivo. Úteros e culhões são capados sem dó. Estamos organizados mesmo assim? Claro que não. A repressão da expressão autêntica gera mais tensão, mais desconfiança, mais medo – o pai de todas as desgraças -, e mais desordem. A arte salva, se nos resgatarmos dentro dela no tempo, a tempo. Sim, ainda não aprendemos a organizar sem reprimir. Um vício de atitude coletivo. Por que a sociedade é muitas vezes arrastada ao inferno não-criativo? Não sei. Sei que a arte nos esculpe, nos fotografa, nos pinta, nos escreve, nos cozinha, nos toca, faz amor com a nossa alma e nos resgata, ao refletir algo que reconhecemos com aquele coração que ainda nos resta e que invade todo o corpo e além. Aloha, amém.

A arte é o nosso divino que não desistiu. A arte somos nós, reais, íntegros, ilimitados. A sociedade não. Ela é outra coisa. É um Frankenstein que perdeu de vista o seu molde original: o próprio Homem. É um monstro esquizofrênico que criamos ( e que balbucia um Esperanto incompreensível ), e que batalha dia a dia, minuto a minuto, tempo a tempo, para nos anular, nos devorar, ou pior: transformar-nos naquele algo sem sentido, embora torto de viés e manco de fianco, parecido com ele. Algo que já não somos. A sociedade quer inverter o espelhamento, para que nós sejamos o seu reflexo. Tenta desumanizar o que um dia foi quase humano.

A sociedade é algo que não sente. Foi concebida para incorporar o indivíduo dentro da massa de pão fermentado e estéril – mas cheio de glúten – das regras estáticas. A artepura, ao contrário, é só sentimento (não, não é parte da sociedade a que me refiro). É a nossa parte que grita e chora, se perde e se espanta, perplexa, que nada sabe, só suspeita, que às vezes aceita, às vezes se angustia, se apaixona e também morre – a morte é a maior expressão artística da existência.

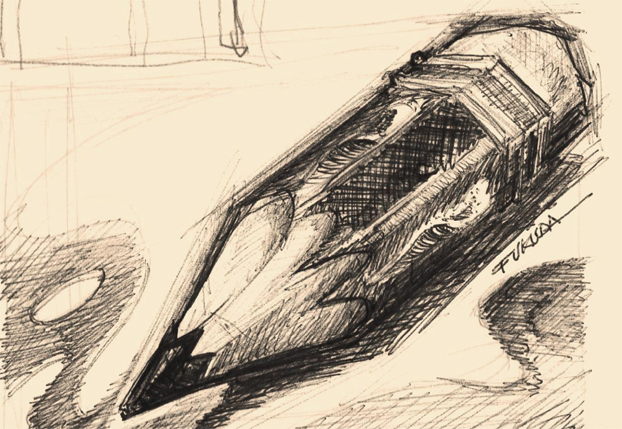

Sim, a arte. Algo que é feliz sem pudor. Uma parte nossa, intrínseca, que habita dentro das células, dos neurônios e das partículas espirituais ainda não descobertas. Ela é uma espécie de luz, que também escurece: chiaroscuro – luz e sombra, como diria o velho Leonardo, da pequena cidade toscana de Vinci – eliminando a necessidade de contornos. A luz define os volumes, define nossas vidas, prescinde de contornos, define a arte. Extrai conteúdo. E mesmo que da arte não consigamos sobreviver, lá no fundo da galáxia sabemos que ela vive em nós.