Foi com muita honra que aceitei o convite de Claudio Martins de Andrade, o Claudjones, durante um almoço em um restaurante japonês em São Paulo, para ser um colunista do site Waves. Devido ao meu histórico, acertamos que esta minha coluna irá retratar viagens, bastidores de reportagens na época da Fluir e aventuras de surfe, experiências que eu vivi nos meus 46 anos de surfe, mas também não deixarei de falar de trips recentes.

Para iniciar esta coluna, achei legal eu me apresentar melhor e falar como o surfe surgiu na minha vida. Meu nome é Bruno Alves, paulistano. Desde cedo, ainda bebê, no início dos anos 60, já frequentava o Guarujá com os meus pais. Nessa época, chegamos a morar seis meses na vazia e horizontal praia dos Astúrias, numa pequena casinha. Algum tempo depois os meus pais compraram um apartamento no edifício Bela Vista, em frente ao trecho de praia entre o canal e o antológico edifício Sobre as Ondas, onde ficamos por quase duas décadas.

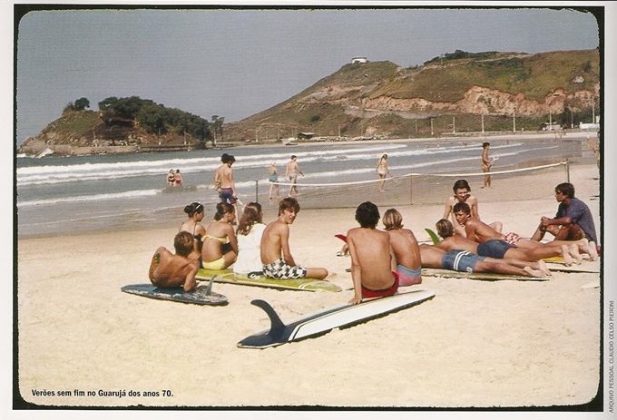

O Guarujá dos anos 60 e 70 foi marcado pelos longos verões, pescarias de rede picaré e carretilha, pipas no céu, peladas de futebol na praia, carnavais sem fim com matinês no clube da Orla e Tortuga, e pranchas de isopor. Época de um Guarujá semi vazio, com prédios apenas nas Pitangueiras, um balneário caracterizado pelo glamour, e que até cassino tinha.

A ilha de Santo Amaro era populosa na região da praia das Pitangueiras e Vicente de Carvalho. Fora isso, tudo era rústico e agreste. A nossa família costumava ir a várias praias, até mesmo a longínqua Iporanga, que para mim era como se fosse uma longa viagem, e eu adorava a praia com aquela bela cachoeira, adorava ficar no carro olhando a paisagem, o canal de Bertioga, as casinhas de madeira na beira do canal e aquelas árvores imensas.

Com frequência íamos também para a praia de Mar Casado, Pernambuco e Perequê, e esta última para mim era o máximo, pois era uma praia de pescadores, com aquelas barcos de pesca coloridos ancorados na frente, barraquinhas de peixe e os pequenos restaurantes bem típicos onde podíamos comer casquinha de siri e ostra.

Outra praia que eu adorava, e estava no sul da ilha, era a praia do Guaíuba. Ir a essa praia era outra aventura, pois era meio longe, numa estradinha meio precária. Ali, era legal observar os pescadores passando rede picaré. Eu e meu irmão corríamos por trás da rede, chegando na praia e vendo a variedade de peixes e crustáceos que eram pegos. Foi ali que me despertou uma paixão pela pesca.

O Guarujá era muito piscoso nessa época, e eu queria poder pescar. Depois de muito custo, consegui convencer o meu pai a me dar uma rede de arrastão, que me proporcionou momentos incríveis e uma maior integração com o mar. Eu e o meu irmão vivíamos passando rede no canto dos Astúrias até o Sobre as Ondas, e levávamos para casa baldes e baldes de peixes, que eram parte dos nosso jantar.

A costeira do cantão dos Astúrias era onde pescávamos de carretilha, e ali nas galhetas, onde em swells de leste quebram direitas perfeitas, é onde ficávamos tardes e mais tardes de verão observando os pescadores tirando altos robalos em suas potentes varas de pescar. No outro extremo das Pitangueiras, no Morro do Maluf, eu, meu irmão e primos íamos com frequência observar as morras gigantes se chocando com a costeira nos dias de ressaca, e as morras geravam um som ensurdecedor. Isso ficou marcado na minha mente até hoje, de que o mar não é brincadeira.

Os meus primeiros contatos com ondas ocorreram na praia das Pitangueiras, na frente do meu prédio, com a prancha de isopor. O meu pai me empurrava na espuma e eu ia gritando de alegria até a praia. Com o tempo, e ganhando um pouco de experiência, adquiri uma prancha de isopor de nome Guarujá que a minha mãe encapava com tecidos floridos para não assar a barriga.

Essa prancha tinha até um shape mais agressivo, com uma espécie de canaletas. Com o tempo, formamos uma turma grande de surfistas de isopor e madeirite. Apesar de bem pequenos, já frequentávamos o outside ao lado de alguns surfistas. O barato era dropar reto e seguir na espuma até encravar a prancha na areia. Com a madeirite era mais complicado, pois não flutuava.

O início do surfe de pé na minha vida foi no verão de 1971 quando descobrimos que um amigo, o Arthurzinho, tinha uma prancha de surfe, uma Surf Champion, que era oca e feita para ser vendida em magazine. Foi numa tarde quente de verão que eu, o meu irmão Augusto, Tuto Paolone e Arthurzinho ficamos ali nos Astúrias tentando subir na prancha.

Tudo era novo e divertido, e definitivamente a minha prancha de isopor foi aposentada. Depois dessa oportunidade, costumávamos alugar longboard, que chamávamos de canhão, nas pedras do edifício Sobre as Ondas. Eram pranchas enormes, listradas de vermelho e branco, ao velho estilo Endless Summer.

Aliás, falando desse filme, lembro-me como se fosse ontem, numa tarde de verão, quando fomos assistir, na matinê do cine Guarujá, ao Endless Summer, filme que documentava a viagem antológica de dois californianos Robert August e David Hanson pelo mundo, em picos inéditos na época. Ao sair do cinema, ainda estava claro e quente, e fomos correndo para o mar surfar. Tudo isso era mágico.

A minha primeira prancha eu ganhei de um amigo, colega do Santo Américo, Marcelo Bendix, e era importada, chamada Waterskate. Ele gritou da janela do prédio vizinho enquanto eu voltava da praia, se eu queria uma prancha. Não hesitei e aceitei na hora, levei para o meu apartamento completamente eufórico. Ela estava bem quebrada e prontamente arrumei os buracos com gases e cola Araldite. Deu certo. Eu já podia dizer que era um surfista.

Em 1974, ganhei a minha primeira prancha nova, e detalhe, foi encomendada para o meu tamanho e peso. O meu pai levou eu e o meu irmão na fábrica da Lightining Bolt, nas Pitangueiras, no pé do morro, para encomendar nossas pranchas. Falamos diretamente com Madinho, mas lembro bem do Thyola e do havaiano Mark Jacola, duas lendas, que estavam lá também. O dia em que busquei a prancha, acho que foi um dos mais felizes da minha vida. Ao pegar aquele foguete de fundo roxo com a frente amarela e raio vermelho, confesso que não sabia onde colocar tanta felicidade.

Uma vez surfista com prancha própria, pela facilidade, adotei a Pitangueiras como a minha praia oficial, mas de vez em quando eu surfava nas Astúrias e no Tombo, que dava para ir andando. Depois de um tempo, apenas surfar nas Pitangueiras, Astúrias e Tombo já não era mais suficiente para mim, e quando dava e encontrava uma carona ia no Guaíuba, Enseada e Pernambuco. Com o tempo eu queria ir mais longe, conhecer outros lugares. Tudo era complicado para surfar, pois eu era menor, e para ir ao Guarujá sem os pais eu precisava de uma autorização do juizados de menores e arrumar uma carona até a rodoviária no Jabaquara, andar até o apartamento desde a rodoviária do Guarujá.

Numa ocasião, fomos acampar no canto esquerdo do Perequê, que as ondas não eram aquela coisa, mas estar ali acampado, com amigos surfando sozinhos sem crowd, já era emocionante.

Com o tempo, alguns amigos foram tirando carta de motorista, e isso já facilitava bem. As primeiras mini surf trips surgiram na minha vida quando começamos a ir ao sítio de São Pedro, uma praia virgem encrustada na Mata Atlântica, com acesso por estrada de terra, e que para entrar era necessário uma autorização que se conseguia em São Paulo. Os dias de trip para São Pedro eram fantásticos, coisa de não dormir na noite anterior.

A primeira viagem fora da ilha de Santo Amaro foi em 1974. O meu amigo Fernando Mesquita apareceu numa sexta-feira no meu apartamento nas Pitangueiras com seus amigos, me convidando para ir a Ubatuba. Rapidamente arrumei minha mala, peguei a prancha e entrei naquela Brasília ao lado de estranhos – fora o meu amigo. Saímos direto para Bertioga ouvindo Rita Lee. Ao passar aquela balsa de Bertioga umas oito horas da noite, eu nem podia imaginar que a minha vida mudaria a partir daquele momento.

Com 14 anos, estava vivendo pela primeira vez uma viagem de surfe de verdade, em contato com uma natureza intacta, e iria viver algumas roubadas clássicas de uma surf trip real. De Bertioga até a praia Preta, fomos atolando o carro na escuridão de uma noite sem lua, empurrando o tempo todo o carro na lama, no meio de uma selva, e em nenhum momento encontramos algum veículo. Na praia da Baleia, chegamos e ali atolamos feio, mas com muita dificuldade conseguimos chegar clareando o dia em São Sebastião, depois de umas 10 horas desde Bertioga, com o carro inteiramente coberto de lama e completamente sujo e suado.

Posso dizer que era aquilo que eu queria para minha vida – surfar, viajar e explorar. Chegamos a Itamambuca algumas horas depois, e tudo era vazio, quase sem surfistas, e a natureza maravilhosa, virgem, e me chocava. Chegamos a até Paraty, dormimos nos bancos da praça, como hippies. Para um garoto de 14 anos era uma experiência fantástica, aliás em nem havia comunicado meus pais sobre essa viagem. Eles pensavam que eu estava no Guarujá.

Foi no início de 1975 que a surf trip tomou mais vulto na minha vida. Foi quando planejamos uma ida ao Nordeste de carro Brasília, onde apenas um amigo, o Xan Andreatta, tinha carteira de habilitação. Com apenas 15 anos, no início de 75, e aval dos meus pais, tive a oportunidade de fazer uma verdadeira viagem de surfe para uma região onde o esporte ainda era pouco explorado. Fomos em quatro e voltamos em seis surfistas, numa Brasília vermelha. Os detalhes dessa viagem, a primeira surf trip ao Nordeste, será o tema da minha segunda coluna.

Oito anos depois de fazer essa viagem pioneira ao Nordeste, eu lançava a Revista Fluir com mais quatro sócios, e um deles era o Claudio, proprietário do site Waves, o mesmo que me convidou para escrever esta coluna e que citei no início deste texto.

A nossa vida é resultado de tudo que plantamos, e a busca das viagens, a sede por descobrir ondas, fez com que um dia isso virasse a minha profissão, fez com que eu conhecesse o mundo, conhecesse muitas pessoas e culturas interessantes, me deu bagagem com histórias para contar, e é isso que eu vou fazer nesta coluna.